Par Joshua de Paiva et Anne de Malleray

Mésaventures d’un naturaliste du XXIe siècle

Entretien avec l’artiste Mark Dion

Votre œuvre Survival of the Cutest [“La Survie du plus mignon”, ndt] date de 1990, il y a près de trente ans, et interroge notre attachement à certaines espèces sauvages plutôt qu’à d’autres. Est-ce qu’elle vous semble faire écho aujourd’hui à la façon dont nous nous représentons la crise d’extinction de la biodiversité ?

Mark Dion : Le premier mouvement devant l’extinction des espèces est de se dire qu’on sauvera ceux qui nous sont chers. On pourrait donc se dire que la mégafaune charismatique, comme les éléphants, les rhinocéros, les lions, les baleines… est hors de danger, mais en réalité ce n’est même plus certain. Néanmoins, il est tout de même beaucoup plus facile de rassembler des fonds et de mettre en place de nouvelles législations pour protéger un joli mammifère qui nous ressemble que pour un récif corallien, ou des espèces d’invertébrés.

Ce que nous risquons de perdre, c’est la diversité biologique ou biodiversité : la grande variété du vivant. Il arrive qu’un écosystème perturbé par l’humain comporte en réalité plus de biomasse qu’un écosystème sauvage, quoique sa diversité soit, elle, appauvrie.

Votre pratique interroge la mission inaugurale des muséums d’histoire naturelle qui consiste à collectionner des artefacts dans le but de transmettre des savoirs. Quel sens cette mission prend-elle en temps de sixième extinction de masse des espèces ?

M D : Il est vrai qu’il faut aujourd’hui penser différemment la mission des muséums. En particulier l’acte même de collectionner, qu’il s’agisse d’animaux, de matériaux ethnographiques ou d’artefacts archéologiques. Le muséum, historiquement, est né d’une vaste entreprise coloniale et impérialiste, et on peut aussi bien lire ses collections comme étant constituées d’objets pillés, de trophées et de tributs que des résultats d’une quête scientifique ou culturelle.

Cet enjeu est particulièrement évident si l’on s’intéresse à l’extinction des espèces. Il y a déjà eu, selon moi, beaucoup trop d’expositions commémoratives qui ne font qu’établir une liste factuelle, comme s’il s’agissait de faire une collection de timbres des espèces disparues. Pour une collection d’histoire naturelle, il semblerait presque aujourd’hui que posséder un spécimen charismatique d’une espèce éteinte soit comparable à conserver un Vermeer pour un musée des beaux-arts. Je pense que les musées doivent inventer des manières plus convaincantes de montrer, de partager et d’interroger les ressources qu’ils ont entre les mains. Certains, comme le musée de la Chasse et de la Nature, sont devenus maîtres dans l’art de raconter des histoires à partir de leurs collections, en renouvelant leur sens originel. Le musée a un rôle important à jouer dans l’articulation des causes et des conséquences de l’extinction. Il peut non seulement nous aider à comprendre ce qui est en jeu dans la crise actuelle de la biodiversité, mais aussi, par exemple, proposer des études de cas à partir de spécimens d’espèces éteintes.

Vos installations présentent des récits d’espèces qui disparaissent ou luttent pour leur survie, pendant que d’autres s’épanouissent. Pourquoi est-il pour vous si important de confronter ces histoires et ainsi de susciter chez les visiteurs des sentiments mêlés, parfois contradictoires, au sujet de «qui» sauver ou ne pas sauver ?

MD : Mon travail n’est pas d’atténuer l’angoisse et l’incertitude dans laquelle nous nous trouvons, mais plutôt d’encourager certains questionnements à travers un dialogue entre l’art, l’histoire des sciences et la matérialité des objets. Je cherche à démêler et à examiner, avec le visiteur, quels sont ses propres présupposés, ses projections, sa mythologie et ses préjugés envers le monde naturel. Je n’essaie pas de lui dire ce qu’il devrait penser mais de le pousser à se confronter aux sources de ses représentations des animaux, afin de les comprendre. Cela dit, je suis convaincu de l’urgence qu’il y a à protéger les espaces et les espèces sauvages, et je l’ai toujours fait entendre.

Dans ces œuvres, comme souvent dans votre travail, l’humain est absent mais son empreinte omniprésente révélant la façon dont nous avons historiquement configuré la nature et le destin des autres vivants…

MD : Le statut que nous accordons aux animaux est en constante évolution, nourri par les récents développements scientifiques, éthiques, économiques et esthétiques. Nombre de mes travaux se présentent comme des pièces d’époque, ou des mises en scène historiques qui incarnent des moments de bascule dans nos représentations et notre compréhension du monde naturel. Souvent, je me concentre sur des personnalités qui ont profondément redéfini notre culture de la nature – Humboldt, Wallace, le baron Cuvier, Rachel Carson, le commandant Cousteau. Je m’intéresse tout particulièrement aux biologistes qui étaient aussi des intellectuels publics, cherchant à modeler l’opinion et la perception de la nature par la société civile. Certains des espaces que je crée évoquent les laboratoires, collections ou études de terrain de ces grandes figures, permettant en quelque sorte aux visiteurs de voyager dans le temps. De manière plus générale, on peut dire que l’ensemble de ma pratique consiste à essayer de tracer les ruptures et les revirements dans le développement de notre culture de la nature. Je cherche à mieux comprendre, en explorant l’histoire des idées, comment la société occidentale a pu construire cette relation délétère au vivant, et quelles sont les voix qui s’élèvent en faveur d’une alternative à la catastrophe.

En tant qu’artiste, comment pouvez-vous déplacer les focales, raconter d’autres histoires ? De quel genre de récits sur le vivant avons-nous besoin en temps de perte ?

MD : J’ai tendance à porter mon attention sur l’histoire des idées de la «nature» plutôt que sur ce que nous réserve l’avenir. J’essaie, à travers ma pratique, de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Beaucoup de mes œuvres se penchent sur notre culture de domination qui va souvent de pair avec l’histoire du colonialisme et de l’impérialisme. Je ne fais pas tant dialoguer l’art avec les sciences que l’art avec l’histoire des sciences.

Il est donc difficile pour moi de me prononcer sur de nouvelles représentations de la nature qui seraient nécessaires et fécondes. Cela dit, il est clair que nous manquons de manières de représenter les relations. On ne peut plus décrire les vies animales comme des individualités en étant aveugle à leurs interactions au sein d’écologies plus larges. On ne peut pas non plus continuer à représenter le règne de la «nature» comme s’il était exempt de toute influence humaine. Il n’y a pas de retour possible vers un soi-disant éden. Je crois que nous avons besoin de nouveaux modèles pour inventer une autre culture de la nature. Nous manquons aussi d’exemples d’interactions humaines avec la nature qui soient fondées sur des volontés de protection et de conservation et qui génèrent des écologies réparatrices. Des exemples d’interactions qui ne se soldent pas par la dégradation, l’exploitation et la ruine seraient un bon début. Mon rôle, comme simple participant parmi d’autres dans la construction d’un nouveau rapport à la nature, serait plutôt celui de l’historien des erreurs du passé que du rêveur d’utopies futures… Peut-être suis-je trop pessimiste pour cela…

Faut-ils tous les sauver ?

Entretien avec Florian Kirchner,

chargé de programme « espèces »

au sein du comité français de l’UICN

L’œuvre de Mark Dion parle de la survie des plus mignons, sous-entendant qu’il vaut mieux l’être pour attirer notre attention. Est-ce que ce terme fait partie du langage de la conservation ?

Florian Kirchner : Dans une certaine mesure, le biais de « mignonnerie », c’est-à-dire l’attrait qu’exercent certaines espèces avec leur fourrure, leurs oreilles arrondies ou leurs yeux expressifs, existe au sein même de la communauté scientifique. Il y a, par exemple, beaucoup plus de spécialistes des mammifères et des oiseaux que d’experts des insectes ou des mollusques. Cela se joue aussi à l’intérieur d’un même groupe d’espèces : parmi les entomologistes, il y a plus de spécialistes des libellules et des papillons que d’experts des éphémères ou des plécoptères (ces insectes qui passent l’essentiel de leur vie dans les eaux douces, au stade larvaire). Ainsi, même si l’on cherche à faire un état des lieux tout à fait objectif, on trouvera davantage de spécialistes mobilisés et de connaissances disponibles sur les espèces qui suscitent l’attention, ce qui induit un biais dans les résultats de recherche et les propositions qui en résultent en termes de conservation.

Les peluches de l’œuvre de Mark Dion font penser aux goodies du WWF (World Wild Fund for Nature, Fonds mondial pour la nature), par exemple, qui servent à récolter des fonds pour les pandas…

FK : De fait, on observe que l’attention et les moyens financiers se concentrent sur certaines espèces emblématiques ou charismatiques – des mammifères comme l’ours blanc ou le tigre, des animaux souriants comme les dauphins, de grands oiseaux comme l’aigle ou le gypaète… D’une certaine façon, cela se comprend car les associations qui ont besoin de lever des fonds doivent mettre en avant des espèces qui éveillent l’empathie. D’un autre côté, on doit se demander comment agir pour toutes les autres espèces qui ne font pas l’objet de campagnes de sensibilisation.

Est-ce que l’ampleur de la crise d’extinction ne contraint pas à faire des arbitrages et à donner la prioritéà certaines espèces ?

FK : Dans le champ de la conservation, une approche a émergé qui défend l’idée selon laquelle, face au manque de moyens pour préserver toutes les espèces menacées, il nous faut désormais choisir les espèces à sauver. Cette démarche de sélection a pris le nom de « triage », en référence à la médecine d’urgence pratiquée sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, où les médecins devaient rapidement orienter les blessés pour se concentrer uniquement sur ceux qu’ils estimaient pouvoir sauver. Des scientifiques travaillent donc à l’établissement de critères de triage pour les espèces menacées. Mais la tâche est ardue car il existe toute une série de critères possibles qui ont chacun leur propre logique. La priorité pourrait aller aux espèces au bord de l’extinction, c’est-à-dire celles classées « en danger critique » dans la liste rouge. Mais on peut aussi convenir de sauver d’abord les espèces les plus originales comme le cœlacanthe, un poisson qualifié de « fossile vivant » parce qu’il existait déjà il y a plus de 400 millions d’années et qu’il représente une mémoire de l’évolution de la vie sur Terre. Ou comme l’ornithorynque, ce mammifère pourvu d’un bec et de poils, qui pond des œufs et allaite ses petits. Il n’existe que cinq espèces de mammifères ovipares au monde ! On peut également défendre une approche utilitariste et protéger les espèces qui nous sont utiles avant tout, comme les abeilles qui pollinisent nos cultures, ou les plantes qui nous fournissent des médicaments. Ou encore tenter d’être stratégique et sélectionner les espèces dont la sauvegarde va profiter à d’autres. Par exemple, la préservation de l’ours brun dans les Pyrénées exige de protéger de grands espaces de haute naturalité, ce qui bénéficie à de nombreuses autres espèces. De même avec le tigre en Asie ou le panda géant en Chine pour les forêts de bambous… On parle d’espèces « parapluie » en écologie de la conservation.

En quoi l’approche du « triage » est-elle problématique ?

FK : D’abord, il y a tellement de pistes de triage imaginables que les débats sur le choix des critères sont pratiquement impossibles à trancher. Ce qui est sûr en revanche avec cette approche, c’est que les animaux qui ne paraissent ni utiles ni originaux ni stratégiques seront écartés. Cette démarche se heurte donc frontalement à une vision éthique de la protection de la nature, selon laquelle la biodiversité est un bien commun dont chacune des espèces a une valeur d’existence. Contrairement à la logique du triage, qui acte le fait que l’on n’aurait pas assez de moyens pour faire face à la disparition de milliers d’espèces, l’objectif devrait être de préserver l’intégralité de la biodiversité. Et l’on peut s’autoriser cette formulation éthique parce que justement on connaît des solutions. À côté des actions ciblées sur certaines espèces, il est important de préserver de vastes territoires en créant des parcs et des réserves qui permettent de protéger toutes les espèces qui s’y trouvent. Et au-delà de protéger, il est essentiel également d’arrêter de détruire, en agissant contre les pressions que nous faisons peser sur la biosphère, ce qui ne demande pas forcément des moyens importants, mais surtout de l’intelligence. Il faut repenser notre agriculture, nos modes de pêche, imaginer l’aménagement du territoire avec des infrastructures qui ne fragmenteraient pas les habitats naturels. Et questionner l’intérêt des grands projets à fort impact, lorsque leur utilité publique est discutable. Cela permet de dire que cette approche du triage n’a pas grand sens, car avant de choisir les espèces à sauver, nous serions bien avisés de revoir nos impacts désastreux sur le vivant.

“Pour l’UICN, conserver la nature

n’a rien à voir avec

une tentative de la figer

dans l’état où elle

se trouve aujourd’hui”

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) n’est pas favorable au triage…

FK : Contrairement à l’approche du triage, le pari que fait l’UICN est de préserver toute l’intégrité et la diversité de la nature. Une vision défendue par la Convention sur la diversité biologique adoptée au Sommet de la Terre en 1992. Bien sûr, il est clair que l’on va perdre des espèces et que l’on ne pourra pas toutes les sauver. Mais cela ne signifie pas qu’il faudrait partir d’emblée perdant, en se résignant à choisir les espèces à sauver et celles à abandonner à leur sort. L’UICN établit des priorités en faveur de certaines espèces ou de certains espaces de façon à maximiser l’impact des actions. Nous essayons d’évaluer quels efforts de conservation seront les plus appropriés pour préserver une grande part de la biodiversité et de ses capacités d’évolution.

Une œuvre de Mark Dion ressemble au bureau d’un scientifique naturaliste en train de réaliser un inventaire. D’un côté, des espèces « invasives »; de l’autre des espèces disparues, comme pour souligner un paradoxe dans le rapport que nous entretenons avec la faune sauvage…

FK : Les humains déplacent des espèces, accidentellement ou intentionnellement, dans les cargos ou les avions, au gré des flux du commerce international. Un petit nombre de ces espèces introduites prolifèrent et se révèlent envahissantes. Nous faisons disparaître ainsi un grand nombre d’espèces locales, qui ne vivent que dans un écosystème bien précis, comme un lac, une île ou une région particulière. Dans les îles, par exemple, l’introduction des chats et des rats a été une catastrophe pour les oiseaux qui vivaient au sol et qui n’avaient pas développé de mécanismes de défense en l’absence de mammifères carnivores. L’arrivée des navigateurs et de leurs animaux a entraîné l’extinction de centaines d’espèces endémiques et le processus se poursuit aujourd’hui encore. Finalement, nous perdons un grand nombre d’espèces locales et originales partout dans le monde, au profit de quelques autres, compétitives et généralistes, qui colonisent largement la planète. On assiste donc à une homogénéisation de la biodiversité, avec quelques « gagnants » et énormément de « perdants ».

Qu’est-ce que « conserver » signifie dans un contexte où il n’y a plus d’espaces où la nature n’a pas été modifiée par les humains, ou presque ? Comment peut-on entendre le terme de conservation ?

FK : Pour l’UICN, conserver la nature n’a rien à voir avec une tentative de la figer dans l’état où elle se trouve aujourd’hui. Par conservation de la biodiversité, on entend la préservation et la restauration de la nature, l’utilisation durable des ressources naturelles et le partage équitable des avantages qui en découlent. Il ne s’agit donc pas de mettre sous cloche des espaces où l’on interdirait toute activité humaine. L’utilisation durable de la nature c’est aussi de la conservation, s’il s’agit de promouvoir une pêche durable ou l’utilisation durable des forêts pour le bois. Le vivant est constitué d’une diversité d’entités en perpétuelle évolution, qui s’adaptent en permanence les unes aux autres et aux nouvelles conditions du milieu. Chaque espèce a un potentiel évolutif dans ses gènes qui définit ses capacités d’évolution. Personne ne peut dire ce que sera la biodiversité demain. La meilleure façon d’assurer l’avenir, c’est donc de préserver un grand nombre d’espèces, et dans chaque espèce la plus grande diversité possible entre tous ses représentants.

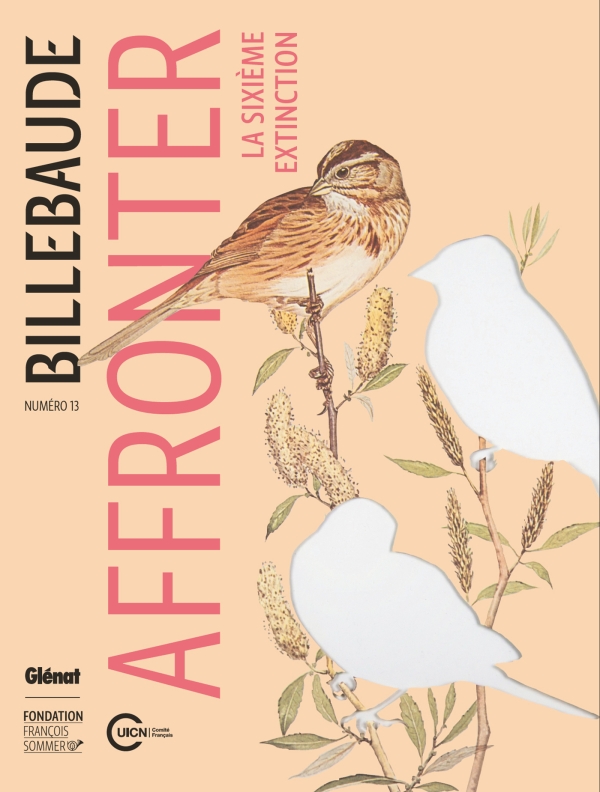

Crédit image : Mark Dion et William Shefferine, Survival of the cutest (Who gets on the ark ?), 1990

Pour découvrir le sommaire de ce numéro et affronter la biodiversité, rendez-vous sur Billebaude n°13